近年、物流業界ではサービス内容の差別化が難しいと言われています。小規模・中規模の運送会社にとって、単に「トラックで荷物を運ぶ」だけのビジネスモデルでは他社との差別化が図りにくく、価格競争に陥りがちです。実際、運送業は基本的にトラック輸送というシンプルな業務であり、高度な専門技術を必要としないため参入障壁も低めです。その結果、運賃の値下げ競争やコスト削減競争が激化し、運賃単価も頭打ちの状態になりやすいのが現状です。このような環境下で他社より「選ばれる」運送会社になるには、従来と異なる付加価値を提供する戦略が必要です。

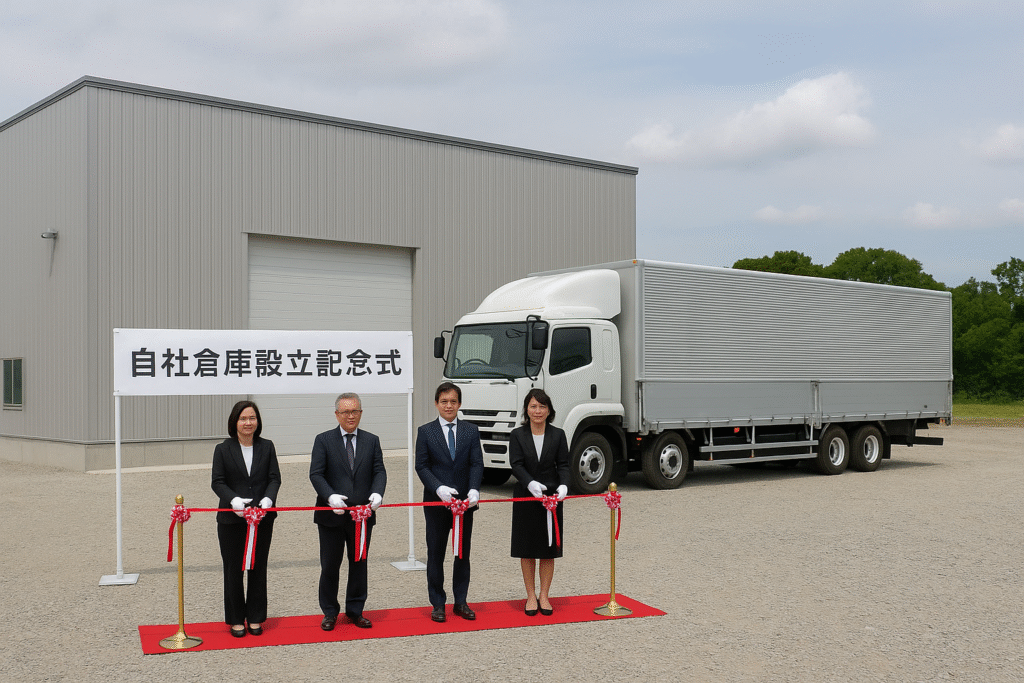

倉庫を保有することによる競争優位性

では、どのような付加価値が考えられるでしょうか。その一つの有力な答えが「自社で倉庫(保管機能)を持つ」ことです。保管機能+配送機能を一体で提供できるようになると、運送会社は単なる輸送業者ではなく荷主(荷物を依頼するお客様)の物流パートナーとして総合サービスを提案できます。以下では、自社倉庫を持つ具体的なメリットを整理します。

- 「保管+配送」のワンストップサービス:自社倉庫を持てば、荷物の保管から在庫管理、流通加工(流通過程での簡易な組立やセット組みなど)まで含めた一貫物流サービスを提供できます。これはいわゆる3PL(サードパーティ・ロジスティクス)事業者が提供しているサービスと似た形態であり、荷主企業からのニーズも高まっています。中小企業でも倉庫機能を備えることで、大手企業に負けない総合力をアピールできるのです。

- 繁忙期への柔軟な対応力:倉庫を持つことで、季節的な繁忙期にも対応しやすくなります。例えば繁忙期前に商品の在庫を倉庫に確保しておき、需要ピーク時に備蓄品から即座に配送することで納期遅延を防ぐ、といった柔軟な対応が可能です。また必要に応じて一時的に倉庫スペースを拡張することで、急な需要増にも応えられます。こうした対応力は、繁忙期に荷主の信頼を得る大きな強みになります。

- 共同配送の基盤形成:自社倉庫は共同配送(複数の荷主の荷物をまとめて効率良く配送する仕組み)のハブ拠点としても機能します。地域内の複数荷主の商品を一つの倉庫に集約・保管し、ルートを統合して配送することでトラックの積載効率を向上させることができます。中小運送会社同士や他業種との連携でも、共同の中継倉庫があれば効率的な共同配送ネットワークを構築しやすくなります。これにより輸送コスト削減やドライバー負担の軽減といった効果も期待できます。

以上のように、「倉庫を持っているか否か」はサービス内容の幅と柔軟性に大きな差を生みます。保管機能を備えた運送会社は荷主企業にとって頼れる一括物流パートナーとなります。

自社倉庫建設の具体的な手法

FC物流マガジン編集部

FC物流マガジン編集部しかし、中小規模の運送会社がいざ自前の倉庫を持とうとしても、従来型の大規模倉庫を新築するのはハードルが高いものです。

そこで本節では、中小企業でも導入しやすい倉庫建設手法を3つご紹介します。いずれも短工期・低コストで比較的少ない初期投資で済むのが特徴です。

テント倉庫

テント倉庫とは、鉄骨フレームにシート(膜材)を張った簡易構造の倉庫です。常設の倉庫と比べ建設コストを大幅に削減でき、施工期間も短く抑えられるのが大きなメリットです。高島株式会社が提供するテント倉庫製品の例では、建設コストが通常の倉庫の約50~70%に低減し、工期も1/3~1/2程度に短縮されるとされています。基礎工事も最小限で済むため、初期投資を抑えつつ迅速な設置が可能です。

またテント倉庫は構造上柔軟性・拡張性にも優れています。必要に応じて増設・移設が比較的容易なので、事業の成長や季節変動に合わせて倉庫規模を調整できます。初期費用を抑えたい中小企業にとって、テント倉庫は経済的かつスピーディーに倉庫機能を手に入れる手段となります。

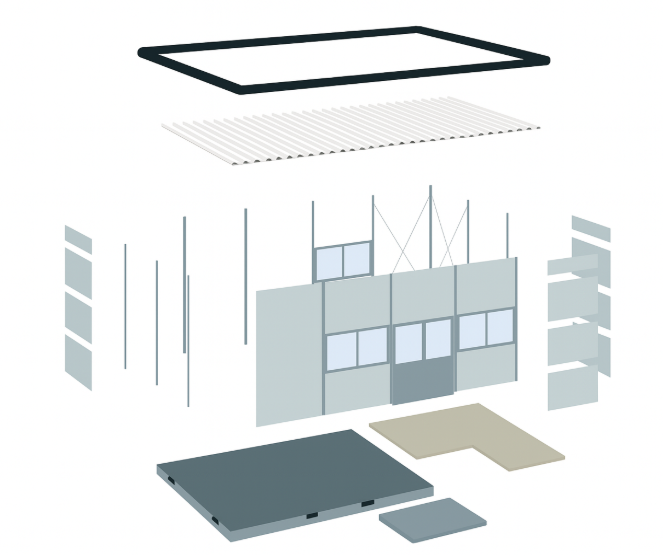

システム建築

システム建築とは、柱・梁・屋根・壁など建築資材を工場生産で標準化し、現地で迅速に組み立てる建築手法です。システム建築では部材が規格化・ユニット化されているため、現場作業が効率化され工期が従来工法よりも大幅に短縮されます。具体的には、従来比で建物重量30~40%削減・工期20%短縮といった効果も報告されています。

中小運送会社が扱う倉庫用途にも適しており、無柱の広い空間やクレーン設置など必要に応じた設計自由度も確保できます。システム建築はプレハブより規模が大きめの本格的な倉庫建設に向きますが、効率化によるコスト低減のおかげで比較的導入しやすい選択肢です。

プレハブ建築

プレハブ建築は、工場で予め製造した部材を現地で組み立てて建物を構築する方式です。プレハブ工法の持つ低価格・短工期という長所を活かしつつ、標準化されたシステム設計を加えることで、顧客の多様な要望に応える柔軟性も備えています。実際、「プレハブ=仮設小屋」という従来のイメージを覆す頑丈で大空間の倉庫を実現しており、大規模店舗や物流倉庫としての採用事例もあります。

プレハブ建築は耐震性や耐火性にも配慮した商品ラインナップがあり、用途に応じて販売だけでなくリース(建物の賃貸)にも対応しています。このように短期間・低コストで必要十分な倉庫を構えることができる点で、プレハブ建築は中小企業にとって現実的な選択肢と言えます。

| テント倉庫 | システム建築 | プレハブ工法 | |

| 費用相場 | 1,950万程度 | 3,700万程度 | 2,200万程度 |

| 工期 | 約2か月 | 約4か月 | 約3ヶ月 |

| 対応年数 | 10~15年※シートの劣化を基準とする | 約30年 | 約20年 |

※基礎を除く建物本体の価格となります。

※実際の費用や工期、耐久性については各建築会社へお問合せください。

倉庫保有の必要性(背景):輸送単価の伸び悩みと荷主ニーズの複合化

改めて、なぜ今中小運送会社に倉庫保有が必要なのか、背景を整理します。第一の理由は前述した通り、輸送単価が頭打ちとなりやすい業界環境です。このような現状はもちろん改革していく必要性があります。人手不足や燃料費高騰でコストが上がっても、運賃への転嫁(値上げ)は容易ではありません。多数の競合が存在するため価格競争から抜け出しにくく、従来通りの運ぶだけのビジネスでは利益率向上が困難なのが実情です。したがって、新たな収益源や付加価値サービスを持たない企業は経営が厳しくなる傾向にあります。

第二の理由は、荷主企業のニーズが複合化・高度化していることです。荷主側では、自社の物流業務をまとめて任せられる包括的なサービスを求める動きが強まっています。単に安く運んでくれる運送業者よりも、「保管から配送まで一貫して任せられる」「在庫管理や流通加工も対応できる」パートナーを選ぶ傾向が強くなっているのです。国土交通省の調査でも、荷主の物流ニーズ多様化・アウトソーシングの傾向を受けて3PL(包括物流)の重要性が増してきていると指摘されています。つまり、物流サービスの複合化が求められる時代になっているのです。

以上の背景から、自社で倉庫機能を持つことは中小運送会社にとってもはや選択ではなく必須の戦略といえます。ただ荷物を運ぶだけでなく、保管や在庫管理まで含めた総合サービスを提供できるか否かが、今後の生き残りと成長のカギを握っています。

借地で倉庫を建てる際の課題:初期投資と銀行融資のハードル

自社倉庫の重要性は明らかですが、一方で実現に際しての課題も考えておく必要があります。特に多くの中小運送会社は自前の土地を十分に持っておらず、賃借した土地(借地)に倉庫を建設するケースが想定されます。この場合に直面しがちな課題が、巨額の初期投資負担と金融機関からの融資ハードルです。

まず、倉庫建設そのものにまとまった資金が必要です。規模にもよりますが、従来型の鉄骨造倉庫を新築するとなると数千万円~数億円単位の投資になります。中小企業にとってこの額を自己資金だけで賄うのは難しく、多くは銀行融資など外部資金に頼ることになります。しかしここで問題となるのが、借地上の建物は担保評価が低くなりがちという点です。土地を所有していない借地上の倉庫は銀行から見ると担保価値が十分でないため、ローン審査に通りにくい傾向があります。実際、「借地権付き建物は担保価値が低く、金融機関の融資審査が厳しくなる」という指摘もあります。

さらに借地に倉庫を建てる場合、金融機関から融資を受けるには地主の承諾書など手続きも増え、スムーズな資金調達に時間がかかることがあります。また銀行側も「土地を持たない中小運送業者への大型融資」に慎重になりやすく、十分な担保や保証が求められるケースが多いのです。

このように、「土地なしで倉庫を建てる」ための資金調達はハードルが高く、せっかく倉庫戦略の重要性を認識しても実行に移せない中小企業も少なくありません。では、この課題をどう解決すればよいのでしょうか。

解決策:トラックのリースバックによる資金確保と倉庫建設への充当

上記課題を乗り越え、現実的に自社倉庫を手に入れる手段として注目したいのが「トラックのリースバック」の活用です。リースバックとは、自社が保有する資産を一度売却して資金化し、売却した資産をリース契約で引き続き使う取引スキームのことです。運送会社の場合、主な保有資産であるトラックを売却して現金を得て、そのトラックはリース(賃貸借)で使い続ける、という形になります。こうすることで手元資金を調達しつつ、事業の足であるトラックの運行は維持できるわけです。

リースバックで得た資金を倉庫建設費用に充当すれば、銀行融資に頼る比率を下げられます。つまり、自社トラックを有効活用した自己資金調達で倉庫への初期投資ハードルを下げることができるのです。具体的なメリットを整理すると以下の通りです。

- 保有車両の現金化による資金調達:今使っているトラックを売却することで、その売却代金分の資金を調達できます。通常の単なる売却と異なり、売却後も同じ車両をリースで使い続けられるため、営業に支障をきたしません。調達した資金を倉庫建設の自己資金や諸費用に当てることで、銀行からの融資額を減らせます。

- 月々のキャッシュフロー改善:リース契約に切り替えることで、リース料の支払いが発生しますが、リース期間や契約内容を工夫することで月々の支払い負担を平準化・軽減できる場合があります。場合によっては、延長リース等により月額リース料を抑え、キャッシュフローを改善することも可能です。大きな借入返済に追われるより、安定したリース料支払いの方が資金繰りをコントロールしやすい利点があります。

- バランスシートのスリム化(財務体質改善):リースバックをオペレーティングリース(運用借貸)という形で行えば、リース対象資産が貸借対照表に計上されなくなるケースがあります(※会計基準によります)。結果として自己資本比率が向上し、見かけ上の財務健全性が増す効果が期待できます。実際、「リースバックにより損益計算書や債務超過が改善し、金融機関からも歓迎される」との指摘もあります。このように財務指標が改善すれば、追加融資や取引先からの信用面でもプラスに働くでしょう。

- 税務上のメリット:トラックを売却した際に売却額が帳簿上の残存価値を上回れば、その差額が特別利益となります(売却益の計上)。またリース料は経費処理できますので、減価償却費の計上と入れ替わる形で損金算入され、税負担の平準化につながる場合があります。加えて、オペレーティングリースでは契約終了時に車両を買い戻す選択肢(買い戻し条項)が用意されるケースもあり、リース期間満了後に自社トラックを取り戻すことも可能です。愛着のある車両を「いずれ戻すつもりで一時的に預ける」という感覚で活用できるのは、経営者にとって心理的安心材料にもなるでしょう。

まとめ:「保管機能の有無」が将来の選択基準に

中小運送会社が自社倉庫を持つことのメリットと、それを実現するトラックリースバックという手法について解説しました。結論として、今後の運送業界で生き残り、荷主から「選ばれる企業」になるためには自社に保管機能(倉庫)があるか否かが大きな差別化要因になると考えられます。単に安価に運ぶだけではなく、総合的な物流力を提供できる企業が荷主から真のパートナーとして信頼を得るでしょう。

幸い、テント倉庫やプレハブ建築といった導入ハードルの低い倉庫建設手段も利用可能であり、トラックリースバックを活用すれば資金面の課題もクリアできる可能性があります。本提案で述べたとおり、保管+配送の一体サービス提供は中小企業でも現実的に取り組める戦略です。物流業界全体が高度化・複合化する中、自社の成長戦略として倉庫機能の整備をぜひ前向きに検討してみてください。それがきっと、御社が今後も物流業界で選ばれ続ける大きな力になるはずです。