運送業界では、2024年問題が注目されていますが、それ以上に深刻な影響を与えると予想されるのが「2030年問題」です。これは、現在業界の中心的な担い手である団塊ジュニア世代(1971~1974年生まれ)が定年退職を迎えることで起こる人手不足問題です。

会話形式で見る2030年問題

新人ドライバー 太郎

新人ドライバー 太郎茂さん、最近『2030年問題』ってよく耳にするんですけど、具体的にはどういうことなんですか?

ベテランドライバー 茂

ベテランドライバー 茂太郎君、いい質問だね。『2030年問題』というのは、僕ら団塊ジュニア世代が定年退職することで起きる人手不足問題のことだよ。僕たち団塊ジュニア世代は人数も多くてね、今は運送業界の中核を担っているんだけど、一斉に引退すると業界全体が深刻な人手不足に陥ると予測されているんだ。

新人ドライバー 太郎

新人ドライバー 太郎なるほど…。でも、2024年問題でも人手不足が起きると言われていますよね。それよりもさらに深刻になるんですか?

ベテランドライバー 茂

ベテランドライバー 茂そうだね。2024年問題は働き方改革関連法案によってドライバーの労働時間が規制されることで起きる人手不足なんだけど、2030年問題はそもそも働く人自体が減ってしまうからね。規模も影響も2024年問題よりずっと大きいと言われているんだ。

新人ドライバー 太郎

新人ドライバー 太郎そうなんですね…。それって、僕たち若い世代にも影響がありますよね?

ベテランドライバー 茂

ベテランドライバー 茂もちろんだよ。若い世代には負担が集中する可能性があるし、人手不足で仕事量が増えてしまうかもしれない。ただ、業界全体でしっかり対策を進めれば、この危機を乗り越えることもできると思うんだ。

新人ドライバー 太郎

新人ドライバー 太郎具体的にはどんな対策が考えられるんでしょう?

ベテランドライバー 茂

ベテランドライバー 茂まずはデジタル化やAI技術を活用して効率化を進めることかな。また、高齢者や女性など多様な人材を積極的に採用したり、若い人たちにとって魅力的な職場環境を整えたりすることも重要だろうね。

詳細解説:団塊ジュニア世代の退職と運送業界への影響

2030年問題とは何か?

2030年問題とは、1971~1974年頃に生まれた団塊ジュニア世代が定年退職を迎えることで、日本社会全体に深刻な労働力不足が発生すると予測されている問題です。この世代は人口規模が大きく、日本経済や各産業の中核として活躍してきました。特に運送業界では、この世代が現場の主力として物流・輸送業務を支えており、その退職によって深刻な人材不足が起こる可能性があります。

運送業界における課題

① 深刻化する人手不足

現在でも運送業界は慢性的な人手不足に悩まされています。しかし、2030年前後には団塊ジュニア世代という現役層の中心的存在が大量に引退するため、人材不足はさらに加速します。これまで現場で培われてきたノウハウや技術も失われる恐れがあります。

② 若い世代への負担増加

団塊ジュニア世代の引退後、その穴埋めとして若い世代への負担増加が懸念されています。労働環境の悪化や長時間労働によって離職率が高まり、人材確保がますます難しくなる悪循環も考えられます。

③ EC市場拡大による需要増加とのギャップ

インターネット通販(EC市場)の拡大により物流需要は今後ますます高まります。しかし、人材不足によって需要と供給のバランスが崩れ、物流サービスの質低下や遅延など顧客満足度低下につながるリスクがあります。

運送業界で求められる対策

① デジタル化・DX推進による効率化

AI技術やロボット、自動運転技術など最新テクノロジーを導入し、少ない人数でも効率的に作業できる仕組みづくりが必要です。配車システムや倉庫管理システムなどIT活用による効率化も重要でしょう。

② 多様な働き手の活用

女性、高齢者、外国人労働者など、多様な人材を積極的に採用し活躍できる環境整備も不可欠です。柔軟な勤務時間や短時間勤務制度を導入することで、多様な労働力を確保できます。

③ 労働条件・待遇改善による魅力向上

給与水準や福利厚生制度など待遇面で改善を図り、新規採用者や若手社員にとって魅力的な職場環境づくりを進めます。また、キャリアアップ制度や教育研修制度など、人材育成にも力を入れる必要があります。

④ 働き方改革推進による離職防止

長時間労働や過重労働など従来型の働き方から脱却し、有給取得促進や労働時間短縮など働き方改革を推進します。ワークライフバランス改善によって離職率低下につながります。

結論:未来へ向けて今から取り組むべきこと

2030年問題は決して遠い未来ではありません。団塊ジュニア世代という重要な労働力が抜け落ちた後でも安定した物流サービスを維持するためには、早急な対策実施が必要です。デジタル技術活用、多様な人材確保、待遇改善、そして働き方改革推進など、多面的かつ総合的な取り組みを今から始めていくことこそ、この危機を乗り越える鍵となります。

しかし近年、肉体労働であるトラックドライバーなどの職種は若者から敬遠され、人材確保が難しくなっています。そのため、多くの企業は労働力不足を解消するため、自動運転技術やロボット技術など、自動化導入を進めています。しかしここで新たなジレンマが生じます。

求職者側からすると、「将来的には自分たちの仕事も機械やAIに置き換えられ、職を失うリスクがある」と考え、自動化される可能性の高い肉体労働への就職をためらう傾向があります。この心理的障壁によって、新規採用者数はさらに減少し、人手不足は一層深刻になる可能性があります。

自動化への移行期の課題

実際、自動運転技術やAI導入によって長距離輸送など一部業務は効率化・省人化されるでしょう。しかし完全な無人化にはまだ多くの課題があります。都市内配送や複雑な荷物積み降ろし作業など、人間による判断や柔軟性を必要とする作業は当面残ります。

このような部分的な自動化状態では、「いつか仕事を失う」という不安感だけが先行し、人材確保難易度がさらに高まる可能性があります。このジレンマこそ、自動化推進時に考慮すべき重要なポイントです。

筆者から見た今後への提言

筆者としては、このジレンマを解決するためには、自動化技術導入と並行して、「将来的にも安定した雇用機会」を明確に提示する必要があると考えます。例えば、

- 自動運転車両管理者

- 運行管理・安全監視スタッフ

- AIシステム管理者・オペレーター

など、新たな雇用領域を創出し、それらへの転換支援策(再教育・リスキリング)を積極的に推進していくことです。

また、仮に将来的に完全自動運転トラックが普及し、「ドライバー」という職種そのものがなくなる場合、人間による仕事は事務作業や顧客対応など非肉体労働へ移行します。その場合、「肉体労働」というイメージから脱却し、新たな求職者層にも魅力的な職場環境となり得ます。そうした状況になれば再び求職者数も増加し、人手不足問題も解消される可能性があります。

このような未来像を描きつつ、中長期的視点で労働市場全体の変革や教育訓練制度改革など包括的な政策対応を進めていくことこそ、2030年問題への最善策であると筆者は考えます。

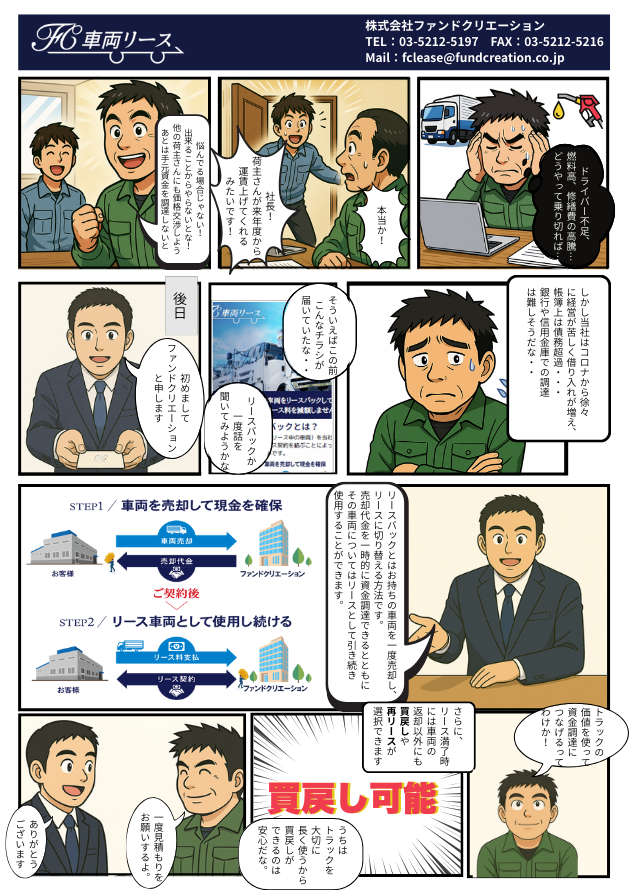

\「FC車両リース」の詳細はこちら/

まずはお気軽にお問い合わせください!

まずはお気軽に

お問い合わせください!

TEL 03-5212-5197

お見積もりの際は次の資料をご用意ください。

・決算書(直近3期分)

・車検証

・既存リース契約のわかるもの(契約書・お支払い明細の写し 等)

※お見積もり、審査は無料です。

提携企業さま、または直接弊社にお問い合わせください。