新人ドライバー 太郎

新人ドライバー 太郎茂さん、最近ニュースで『貨物軽自動車運送事業の安全対策が強化される』って聞いたんですけど、具体的に何が変わるんですか?

ベテランドライバー 茂

ベテランドライバー 茂おっ、太郎!いい質問だな。2025年4月から国土交通省が新しいルールを施行するんだよ。軽貨物車両を使った運送業者にいろいろな義務が課されるんだ。

新人ドライバー 太郎

新人ドライバー 太郎へぇ、どんな義務ですか?

ベテランドライバー 茂

ベテランドライバー 茂例えば、『安全管理者』を選任して届け出ることや、運行記録や事故記録をしっかり保存すること。さらに、重大事故が起きたら国土交通大臣に報告する必要もあるんだ。

新人ドライバー 太郎

新人ドライバー 太郎安全管理者って何をする人なんですか?

ベテランドライバー 茂

ベテランドライバー 茂営業所ごとに選ばれる人で、安全運行を確保するための責任者だな。その人は年に1回、国土交通省が指定する講習も受けなきゃならない。

新人ドライバー 太郎

新人ドライバー 太郎なるほど。他にも何か変わることってありますか?

ベテランドライバー 茂

ベテランドライバー 茂特定の運転者には特別な指導や適性診断も必要になる。例えば、新しく雇われたドライバーや65歳以上の高齢ドライバー、それから過去に重大事故を起こした人なんかが対象だ。

新人ドライバー 太郎

新人ドライバー 太郎結構厳しくなりますね。でも、それってどうしてなんですか?

ベテランドライバー 茂

ベテランドライバー 茂背景には事故の増加があるんだよ。警察庁のデータによると、2016年から2022年にかけて事業用軽貨物車両による重大事故が約50%も増加している。これを減らすために今回の法改正が行われるんだ。

法改正の詳細説明

背景:なぜ法改正が必要なのか?

電子商取引(EC)市場の拡大に伴い、宅配便需要が急増しています。その結果、貨物軽自動車を使った運送事業も急成長しました。しかし、この成長とともに交通事故も増加しています。警察庁の統計(2023年版)によれば、2016年から2022年にかけて事業用軽貨物車両が関与する重大事故(死亡・重傷事故)の件数は約50%増加しました。このような状況を受けて、国土交通省は2025年4月1日から新しい安全対策制度を施行します。

改正内容:具体的な変更点

- 貨物軽自動車安全管理者の選任と届出

- 各営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、国土交通大臣に届け出ることが義務付けられます。

- 安全管理者は、安全運行確保の責任者として業務を遂行し、毎年1回国土交通省指定の講習を受講します。

- 業務記録の作成・保存

- 運行開始・終了時刻や走行距離などの記録を作成し、1年間保存する必要があります。

- 記録は紙媒体だけでなく電子媒体でも保存可能です。

- 事故記録の作成・保存

- 事故発生時には概要・原因・再発防止策を記録し、それを3年間保存します。

- 記録内容は定期的に見直し、安全対策強化に活用されます。

- 国土交通大臣への事故報告

- 死傷者が発生した重大事故については、24時間以内に速報として報告し、その後30日以内に詳細報告を提出する必要があります。

- 特定運転者への特別指導と適性診断

- 新規雇用ドライバー(採用後3ヶ月以内)、65歳以上の高齢ドライバー(年1回)、過去3年以内に重大事故を起こしたドライバーには特別指導や適性診断が義務付けられます。

施行スケジュール

- 2024年10月1日: 改正法公布。

- 2025年4月1日: 新制度施行開始。

- 猶予期間:

- 安全管理者選任:2027年3月31日まで。

- 特別指導・適性診断:2028年3月31日まで。

法改正による影響と期待される効果

事業者への影響

- 安全管理体制構築や記録保存義務によってコストや人員負担が増加します。

- 長期的には安全対策強化によって保険料削減や顧客からの信頼性向上が期待されます。

社会的影響

- 消費者へのサービス向上(遅延リスクや事故リスク低減)。

- 業界全体で安全意識が高まり、持続可能な物流環境構築につながります。

今後の課題

- 中小事業者への支援

- 小規模事業者では、安全管理体制構築や適性診断実施に必要なリソース確保が困難です。補助金制度や助成金など具体的な支援策整備が求められます。

- 講習機関や支援窓口の整備

- 国土交通省や地方自治体による情報提供や相談窓口設置、安全講習会開催など、中小事業者でも参加しやすい仕組みづくりが必要です。

結論

今回の法改正は、増加傾向にある貨物軽自動車による重大事故への対応として重要な取り組みです。これによって安全対策が強化されるだけでなく、物流業界全体で信頼性向上や効率化も期待されます。一方で、中小規模事業者への負担軽減策も不可欠であり、政府や関連団体との連携による支援体制整備が求められています。これら取り組みを通じて、安全で効率的な物流環境の実現につながることが期待されます。

参考文献

国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001841732.pdf?utm)

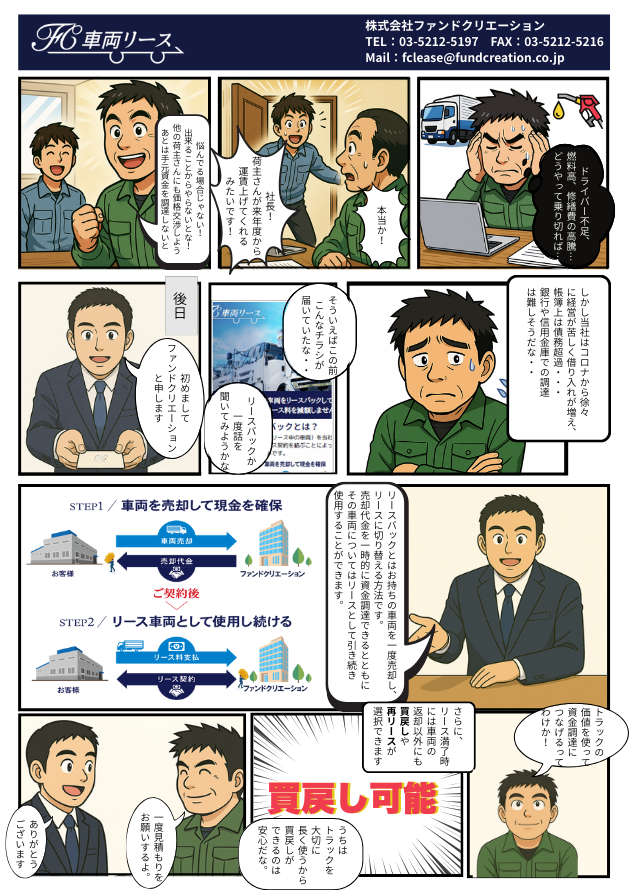

\「FC車両リース」の詳細はこちら/

まずはお気軽にお問い合わせください!

まずはお気軽に

お問い合わせください!

TEL 03-5212-5197

お見積もりの際は次の資料をご用意ください。

・決算書(直近3期分)

・車検証

・既存リース契約のわかるもの(契約書・お支払い明細の写し 等)

※お見積もり、審査は無料です。

提携企業さま、または直接弊社にお問い合わせください。