タイヤ脱輪事故は、整備不良による事故として道路交通法に違反する可能性があります。また、運送事業者がタイヤの不適切な取り付けやホイールボルト・ナットの保守管理を怠った場合、行政処分が科されることもあります。

実際に、去年12月、青森県の八戸自動車道で走行中の大型トラックからタイヤが外れ、ぶつかった男性が死亡した事故で、国土交通省東北運輸局は、トラックを管理していた運送会社の営業所を、車両の使用を停止するなどの処分にしました。

タイヤ脱輪事故の状況

2022年度、全国で発生した大型車のタイヤ脱輪事故は140件で、過去最多となりました。特に冬季(11月〜3月)に集中しており、冬タイヤ交換後1カ月以内に多くの事故が発生しています。

脱輪事故の原因はタイヤの規格変更?

タイヤ脱輪を防ぐためには?

2011年から大型車のタイヤ脱輪事故が増え始めています。背景には、2010年に大型トラックのホイール規格が日本独自の「JIS」から国際標準の「ISO」に変更されたことがあります。

- JIS規格ではナットは反時計回りで締め付ける

- ISO規格ではナットは時計回りで締め付ける

この違いにより、車両が進行方向に進む際、ISO規格ではナットが緩む方向になることが問題視されています。国土交通省は適切な点検と整備を行えば安全性に違いはないとしていますが、2020年度に起きた大型車のタイヤ脱輪事故の約9割がISO規格だったことが調査で明らかになっています。

タイヤ脱輪を防ぐには?

ノーマルタイヤ、冬用タイヤと年に2度は交換する私たちにとっても、タイヤの脱落は他人ごとではありません。以下のポイントに注意することが重要です。

- タイヤを自分で取り付けた場合、確実に締め付けられているか工具で確認する。

- 取り付けを自分で行っていない場合でもナットにさびや損傷がないか目視で確認する。

- タイヤを交換してから50~100キロ程度走ると、ナットが緩みやすくなるため、改めてきつく締め直す“増し締め”を行う。

- 左側の車輪(歩道側)が緩みやすいため、特に注意する。

大半の乗用車のホイールはトラックのISO規格と同じで、ナットが右回しのため、運転する私たちも、左側、つまり歩道側の車輪が外れないよう注意することが必要です。雪国での青森では冬用タイヤに交換して間もないこの時期だからこそ、しっかり装着できているか、この機会にもう一度見直したいと思います。

+αの対策 タイヤ脱輪対策グッズを使う

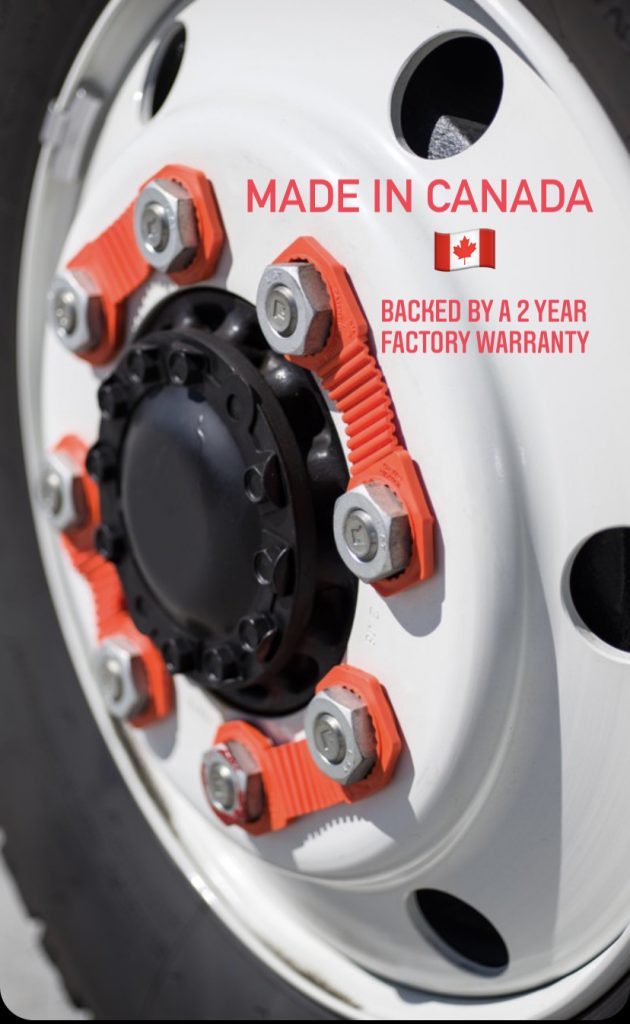

大型車両のホイールナットの固定器具「ゼイフティラグロック」が注目を集めています。これは、カナダのタフカンコンサルティング社が開発したもので、ホイールナットの緩みを防ぐ器具です。従来のマーカー類とは異なり、2本のナットを連結し、互いの抵抗力でナットを固定する仕組みになっています。手で簡単に脱着でき、再利用も可能です。

この器具は、マイナス40度から160度までの環境に対応し、30万キロ走っても変質しないことが確認されています。国際特許も取得しており、カナダや北米で広く使用されています。

助成金の活用

岩手トラック協会では、昨年度からこの「ゼイフティラグロック」を車輪脱落事故対策助成金の対象機器に追加し、購入額の2分の1を上限とする支援を行っています。今年度からは、秋田、山形、滋賀、鳥取、徳島など6県のトラック協会でも助成対象となっています。

まとめ

タイヤ脱輪事故のリスクを軽減するためには、定期的な点検と適切な整備が欠かせません。さらに、脱輪対策グッズや助成金を活用し、万全の対策を講じることが重要です。

特に、タイヤ脱輪事故が発生した場合、運転者が責任を負うことがほとんどです。会社として、従業員にそのような大きな負担を負わせないためにも、会社全体で脱輪対策を徹底することが不可欠です。これにより、安全を確保し、従業員も安心して業務に従事できる環境を整えることが大切です。

\「FC車両リース」の詳細はこちら/

まずはお気軽にお問い合わせください!

まずはお気軽に

お問い合わせください!

TEL 03-5212-5197

お見積もりの際は次の資料をご用意ください。

・決算書(直近3期分)

・車検証

・既存リース契約のわかるもの(契約書・お支払い明細の写し 等)

※お見積もり、審査は無料です。

提携企業さま、または直接弊社にお問い合わせください。